化石観測

三越コンテンポラリーアートギャラリー

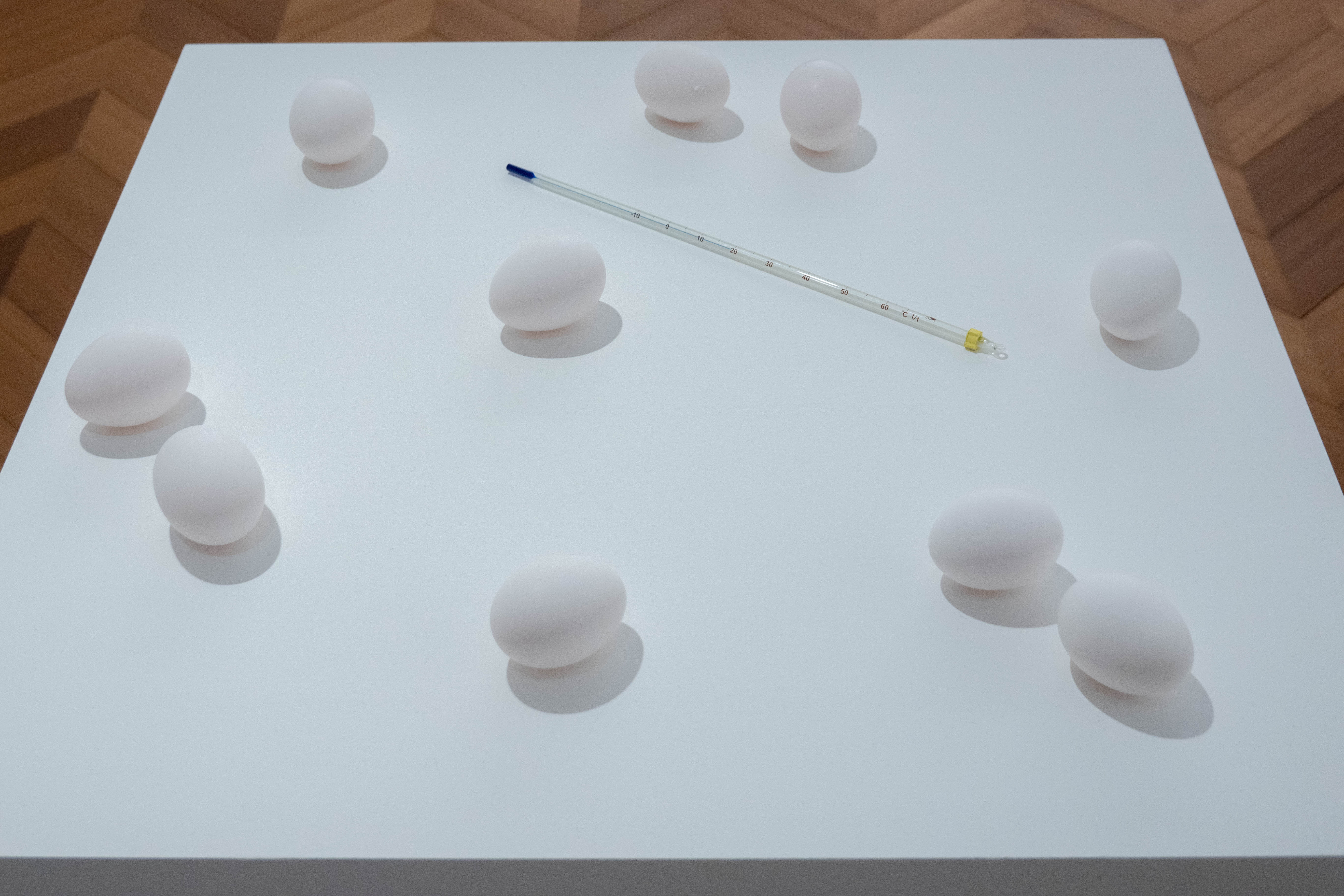

「化石観測」は複数の展覧会で構成された『荒れ地のアレロパシー』に含まれたひとつのブースである。キュレーションはアーティストの布施琳太郎によって行われた。

ここでコンセプトとなるのは恐怖だ。僕は恐怖を「予期された未来と、予期せぬ未来が現在において偶然的に出会うこと」と定義した。例えば夜道をまっすぐ歩いて行った結果、何者かに出会う可能性と、そもそも何者も存在しない可能性。それらの可能性が同時に存在することによってこそ、私たちは恐怖する。しかしここで未来と述べられた位置は、観測の不可能性や不在によって定義付けられているに過ぎない。つまり化石時代や先史時代などの、素朴な時間感覚における過去について想像することのなかにも恐怖は存在する。例えばH・P・ラヴクラフト(1890-1937)によって書かれたクトゥルフ神話と呼ばれる一連のコズミックホラー小説に登場するおぞましい彫刻。それは人類の理解を超えた事物が、人類の住む大地のなかから顔を出すことの恐怖である。その想像力は19世紀のフランスやイギリスではじまった万国博覧会に展示された先史時代の遺物の等価物として考えることができるだろう。19世紀における先史美術とは、フランスやスペインの国土から出土した小型の彫刻(=動産美術)が中心的であった。陳列されたこれらの彫像が何を意味するのか分からないとき、ひとつの恐怖が生じる。

このように過去や未来の不確定性が、私たちの生きる「いま・ここ」のなかに繰り込まれることによって現前する恐怖。それはCOVID-19の感染拡大のなかで生活する私たちにとって、つねに共にある想像力である。私たちはウイルスの恐怖……つまりある日突然死んでしまったり、著しく健康を損なう可能性と同時に、あと何十年も健康に生き続ける可能性を認めなくてはならない。

上村洋一による『Walk on the Wild Side』は、アイマスクとヘッドホンをして、ギャラリーの壁に備え付けられた手すりを頼りに歩いたり、立ち止まりながらサウンドを聴く作品だ。それぞれの鑑賞者の躯体が、大地と無条件に結ばれているわけではないことが露わになるなかで、まず端的に芸術と恐怖の関係が提示される。そしてkishi yumaによるAI(人工知能)を用いた一連の作品は、人間による時空の認識がひとつのバリエーションに過ぎないことを教えてくれる。たとえば『階段を虚ろう裸体』においてエドワード・マイブリッジの連続写真を学習したAIは、私たちとは異なる運動をそこに見出した。それはなにも無いかに思える場所に何かが有る可能性であると同時に、なにかが有るかに思える場所になにも無い可能性の共存であり、美術史的対象の恐怖への変質である。

人間にとって恐怖とは何かを考えることは、こうした時代のなかで、自分の置かれた状況を直視することだ。たんに恐怖するのではなく、恐怖を見つめながら、社会のなかで生きていくための認識の転換に向けて僕は「化石観測」をキュレーションする。

荒れ地のアレロパシー

会期:2020年8月12日-8月24日

会場:MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY

キュレーター:石毛健太、黒坂祐、齋藤恵汰、鈴木操、布施琳太郎

化石観測

会期:2020年8月12日-8月24日

会場:MITSUKOSHI CONTEMPORARY GALLERY

キュレーター:布施琳太郎

展示作家:上村洋一、岸裕真、布施琳太郎