隔離式濃厚接触室

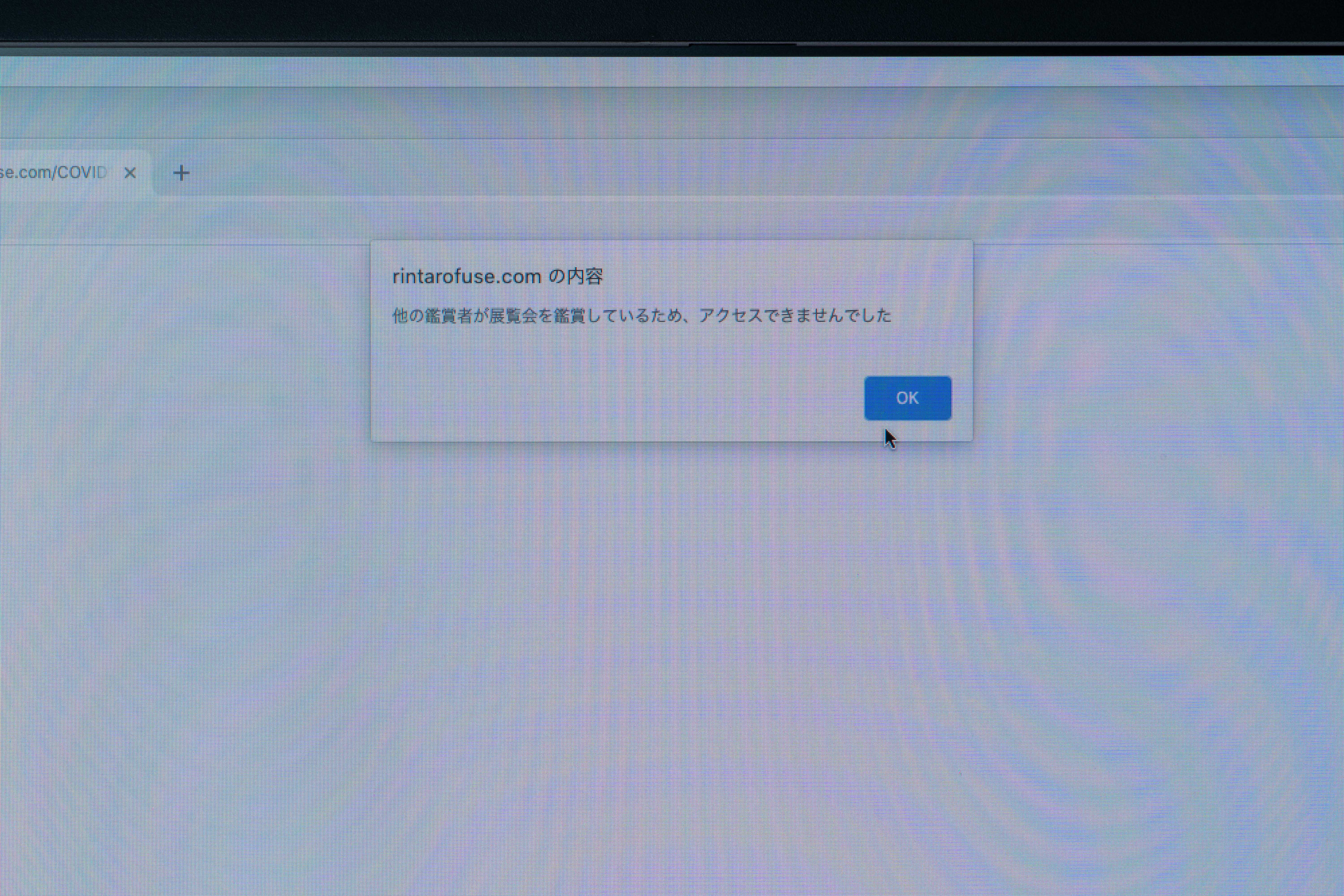

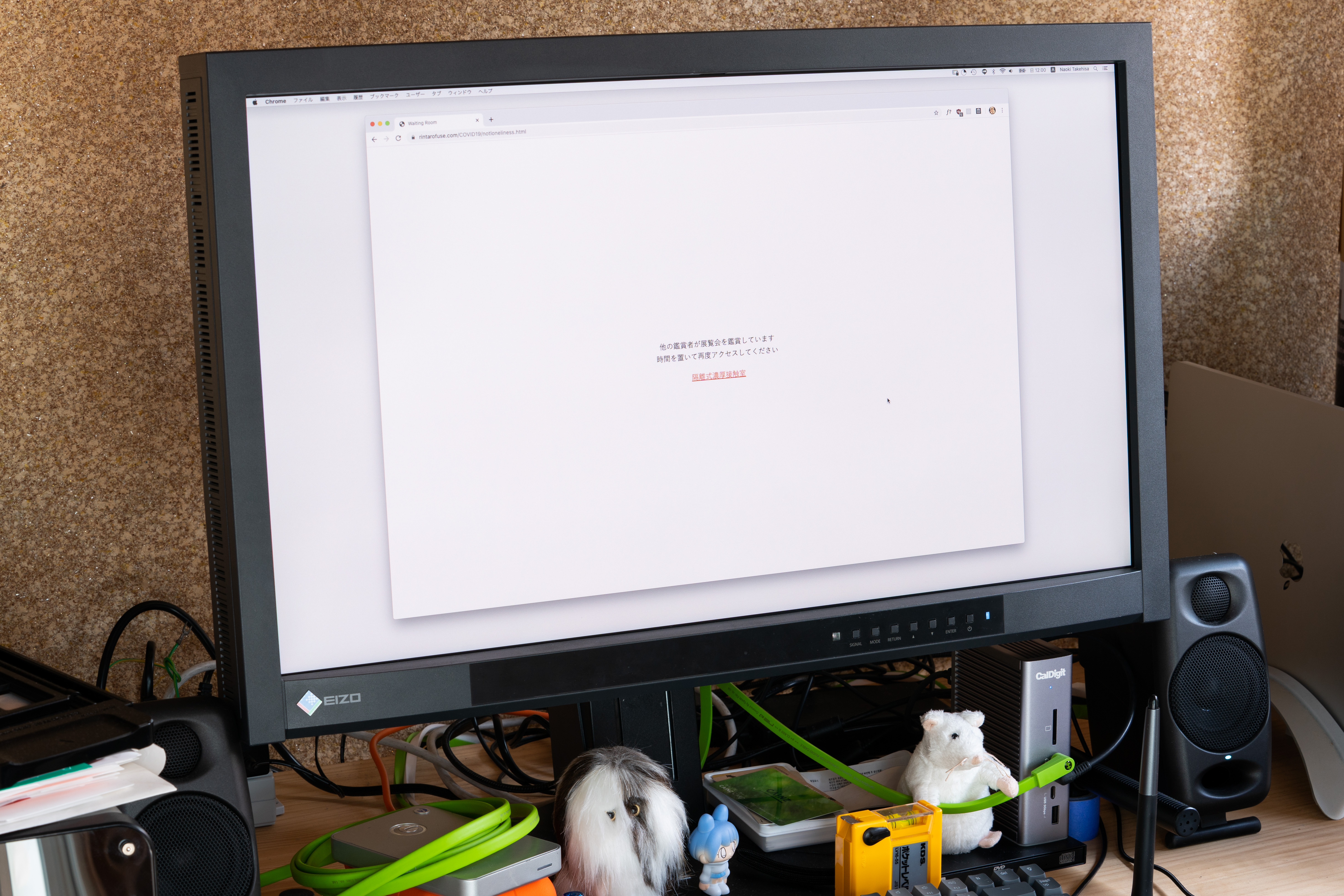

ひとりずつしかアクセスできないウェブページ

新型コロナウイルスの感染拡大における展示芸術の不自由への抵抗として「ひとりしかアクセスできないウェブページ」を会場としたオンライン展を企画、制作した。会場には一篇の詩と、ステイホームしているであろう鑑賞者の位置情報に基づいてリアルタイムで生成される映像(周囲のGoogleストリービューが青く編集されながら、ゆっくりグルグル回転する)が並べて表示される。

本作は、再構成バージョンが金沢21世紀美術館で展示され、その後は国際日本文化研究センターがはじめて収蔵する「現代美術作品」となるなど高く評価された。前年に「美術手帖」の批評の公募で受賞した批評『新しい孤独』と並んで、僕にとって、アーティスト活動を開始するきっかけとなった大切なプロジェクトである。

展示会場

→ 隔離式濃厚接触室

展示発表

→ グループ展『時を超えるイヴ・クラインの想像力』金沢21世紀美術館

→ グループ展『身体イメージの創造』大阪大学総合博物館

メディア紹介、批評

→ 武澤里映「《隔離式濃厚接触室》資料化の意義」(ウェブ版美術手帖)

→ 平川綾真智「『拡張現実』の行方 web空間とのハイブリッド」(現代詩手帖2020年12月号)

→ 椹木野衣「遠隔通信をめぐる社交と孤絶」(美術手帖2020年8月号)

→ 藤田直哉「『主体』が変容し、成立しなくなった『芸術』の未来のために」(アートコレクターズ2020年7月号)

→ 花房太一「入室以前的《濃厚接触室》」

→ 布施琳太郎「世界を凍らせる言葉」(創造都市横浜「around YOK」)

→ 布施琳太郎「不安の抗体としての、秘密の共有」(WEB版美術手帖「コロナ禍と芸術」)

→ 高嶋慈「ArtScapeレビュー『隔離式濃厚接触室』」

感染隔離の時代の芸術のためのノート(2020年4月7日)

布施琳太郎

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大と、それに伴う展覧会をはじめとした様々な催しに対する政府の自粛要請に対する静かなる抵抗として、僕は『隔離式濃厚接触室』を企画した。このテキストは、急ごしらえの本展についてのノートであると同時に、現在の社会のなかに置かれたコンテンポラリー・アートについて、僕なりの出口を示すものだ。

まずコンテンポラリー・アートが、西洋近代に発明された「芸術」という概念と資本主義の合体に由来して誕生したのなら、その限界が近づいてきていることを私たちは認めなくてはならない。つまり芸術家やキュレーターに対する経済制裁が表現を弾圧する力を持ってしまった事実。そして物質の移動や不動産の維持、物理空間を根拠とした体験がウイルスによって阻害される現状……こうした状況を省みたとき、私たちが直面している問題とは産業資本主義に基づいた社会であることに気がつく。

つまり資本の運動に芸術作品を組み込むことで過剰な利潤を得たり、その運動を加速させるためにアートマーケットを利用するのではなく、そうしたシステムの余白として芸術という概念を利用することができるはずだ。つまり「生産–再生産」から切り離された芸術について考えること——ここで僕は、芸術家の生存方法が、芸術にとって重要な問題ではないという視点に立っている。まず芸術は、芸術として体験される必要がある。これが芸術の基礎であることを誰が否定できようか?経済制裁とウイルスと共生しながら、芸術を体験させ、体験する方法。それを模索しなければならない。

そこで僕はまず、展覧会を起点に芸術の成立条件を考えることを始めた。

展覧会とは体験(experience)である。それは集団化した労働に基礎付けられた都市と、対立する孤独の時間だ。展覧会とは日常から隔てられた場であり、そこでは身体の個別性が露出する。社会的な人間は、展覧会における体験によって、身体の個別性を晒け出して一時的に孤独になり、だがそのあとで再び社会に還っていくのだ。都市のなかにありながら都市の余白として、ある緊張を把持し続ける時間こそが、展覧会なのだと僕は考えている。であるならばギャラリーや美術館、あるいはオルタナティヴスペースといった物理空間を利用せずとも、都市のなかに孤独を埋め込むことができるかもしれない——つまりはウェブサイトを用いた展覧会だ。

それは過去にも数多く企画されてきただけでなく、現在の状況のなかで増加している。しかしウェブサイトを用いた展覧会の多くは、孤独から遠く隔たった、過剰な接続を誘発する企画ばかりである。そうであるばかりか「オンラインビューイング」や「バーチャルツアー」といった言葉のもとで、体験を捨象した情報や商品として作品が発表されることさえある。こうした展覧会は都市のなかで自らが果たすべき役割を放棄し、既に存在するコミュニティを強化するばかりだ。

本企画はアクセス数の制限によって、ウェブページを展覧会として成立させることを試みる。その制限とは「1人まで」だ。1人以上のユーザー(正確にはブラウザ)が『隔離式濃厚接触室』にアクセスすると、エラーとなってしまうのである。あなたが1人であることを条件に、アクセスできるウェブページ=展覧会。それはどんなコミュニティにも依存しない最小単位の分断である。芸術は繋がりを育むためにあるのではなく、これまでにない仕方で繋がりを断つためにあるのだ。それこそが新しい孤独であり、感染隔離の時代に芸術が果たすべき役割だ。

この考えは、僕が現代の詩に対して継続的に抱いている興味ともつながっている。今日の社会が、人類史上最も書き言葉に溢れた時代であることは間違いないだろう。識字率はこの一世紀のあいだに急激に上昇し、そしてポケットに入ったスマートフォンを利用することで誰もがリアルタイムで自らの思考を記述することが可能になった。だが最終的に私たちが目にするのは罵詈雑言と嘘の応酬だ。しかしこうした社会のなかで、詩人は書き言葉をメディアとしながら、これを芸術として成立させる可能性を常に模索してきたのである。それは日常の一部となった書き言葉を、余白へと連れ出すための実験だ。こうした点において、僕は芸術の未来について思考するためには、詩こそが外すことのできない存在だと考えている。そして今回の展覧会では水沢なおという特異な詩人に、新たな詩を執筆してもらう予定だ。

まず僕が望むのは、展覧会における体験を回復させることである。それが本来的に隔離の性質をもつことを最大限活用することで、完全な隔離を実現し、人々を「新しい孤独」へと誘うための社会的な形式を提示すること——あなたのあなた自身との濃厚接触に奉仕するために、僕はこの展覧会を実行する。