布施なき世界

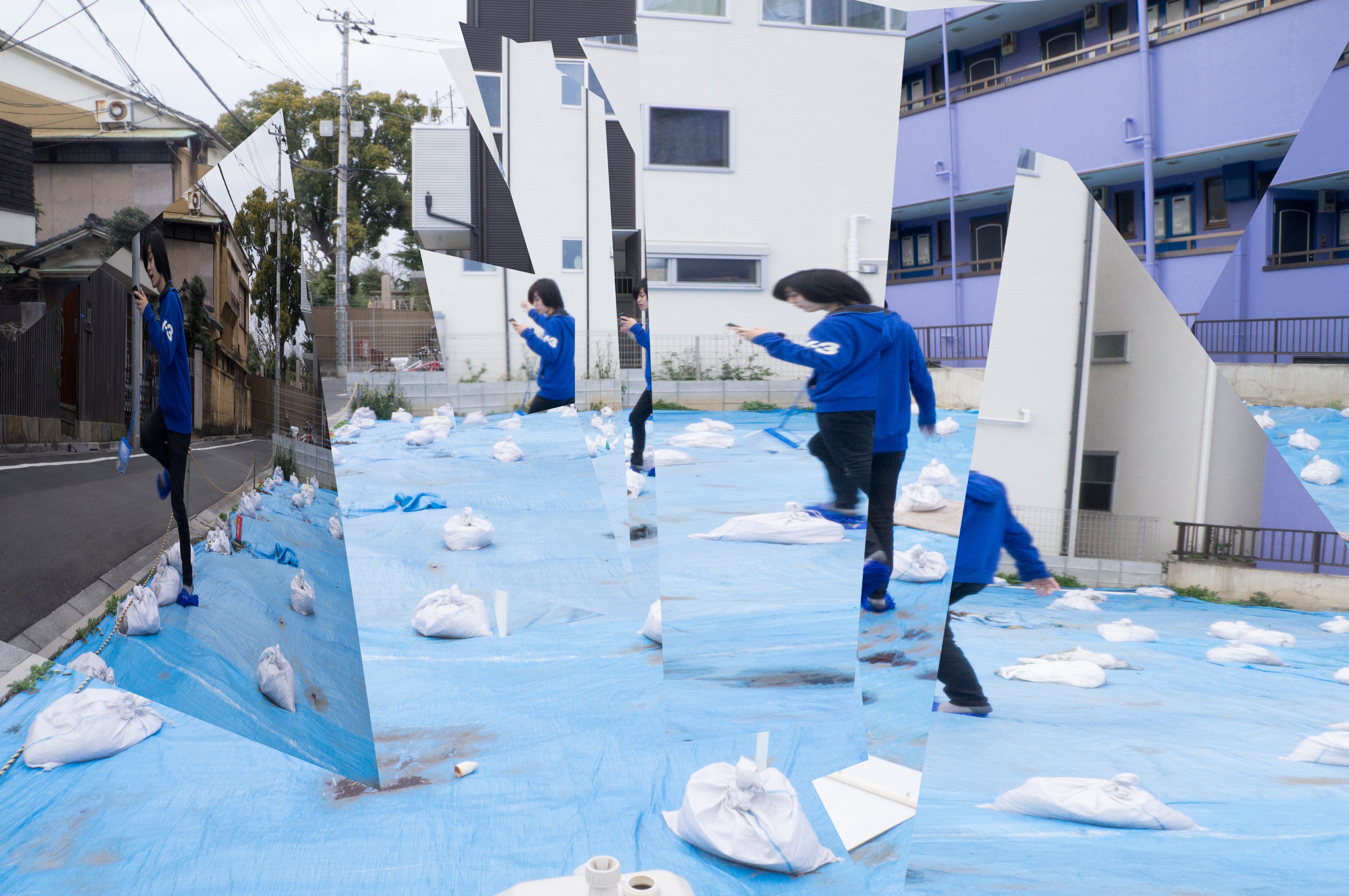

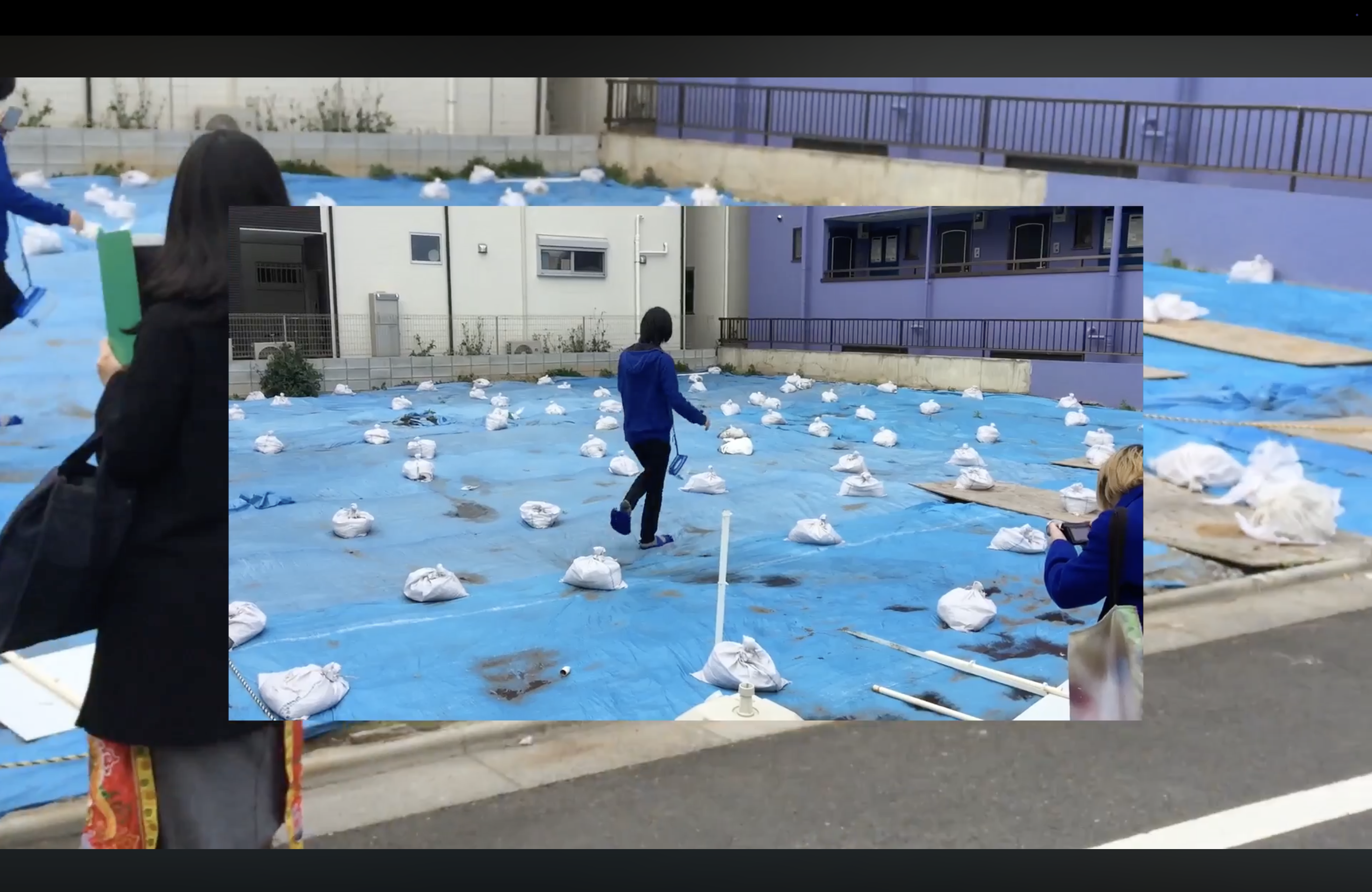

アパートの自室、近辺の工事現場、ギャラリー、路上など

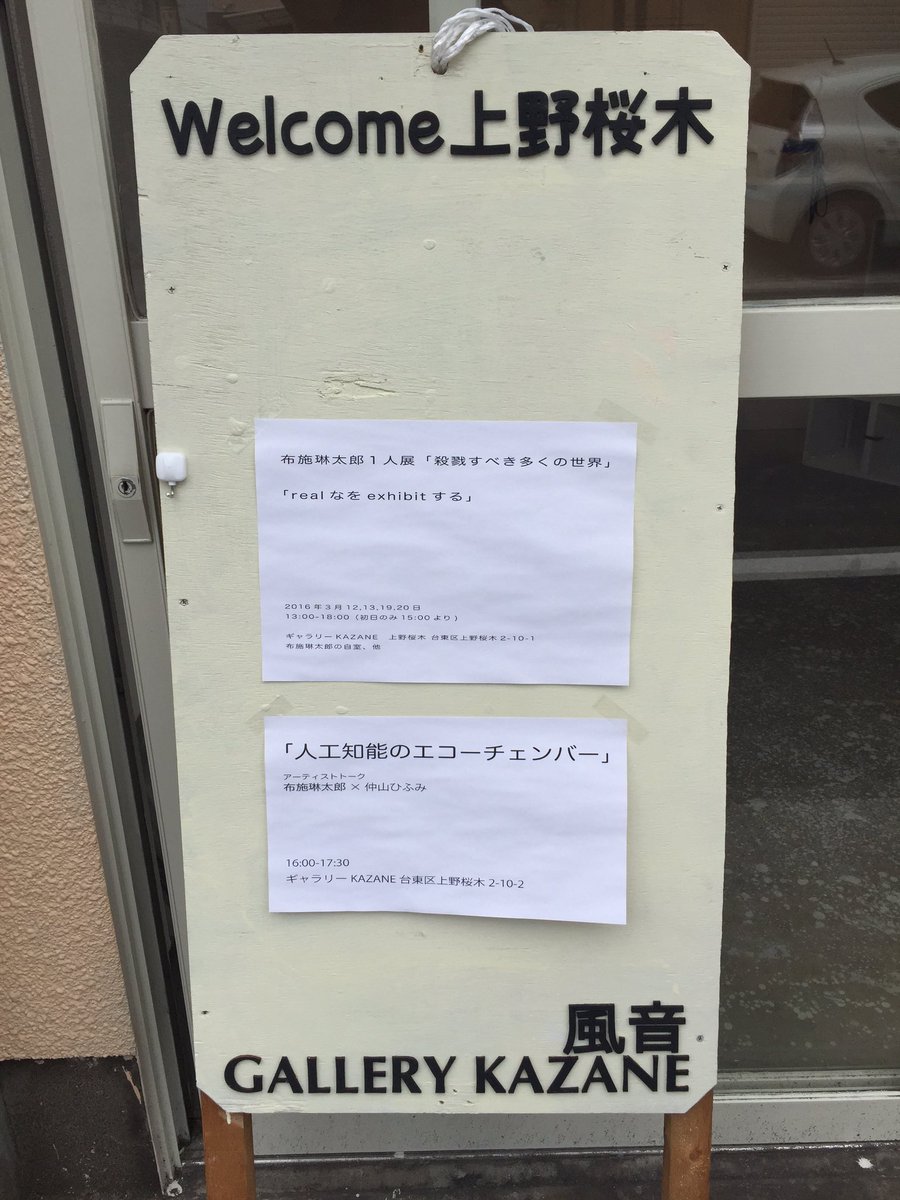

これは僕がはじめてキチンとつくった個展であり、ツアー型展覧会であり、朗読パフォーマンスだった。いま見ると倫理的にも法的にもアウトな部分があるようにも思うが、それでも21歳の布施琳太郎がどうにか自分の欲望をかたちにしようとした最初の一歩である。(以下に並べるのは非公開の記録映像からのスクリーンショットである)

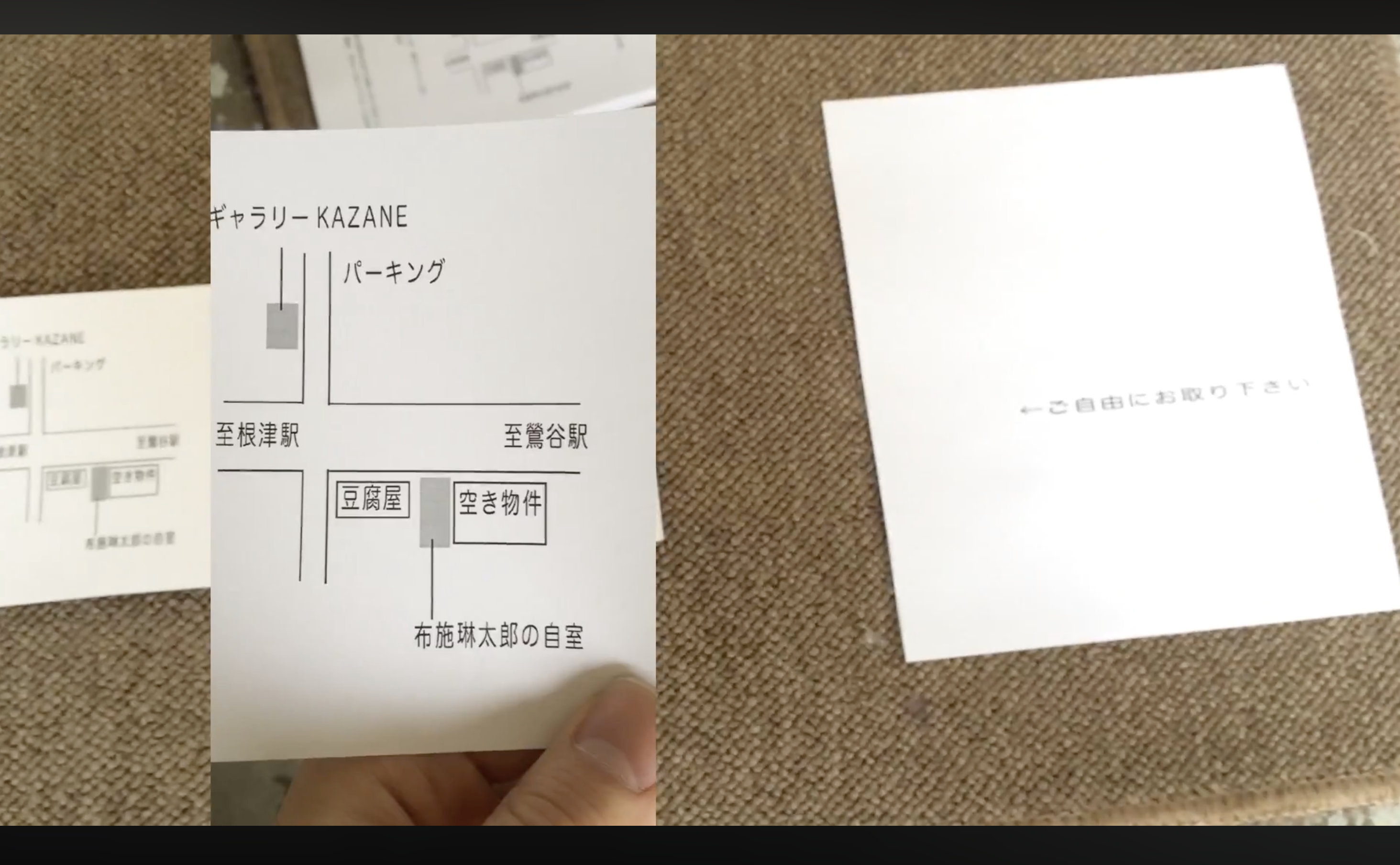

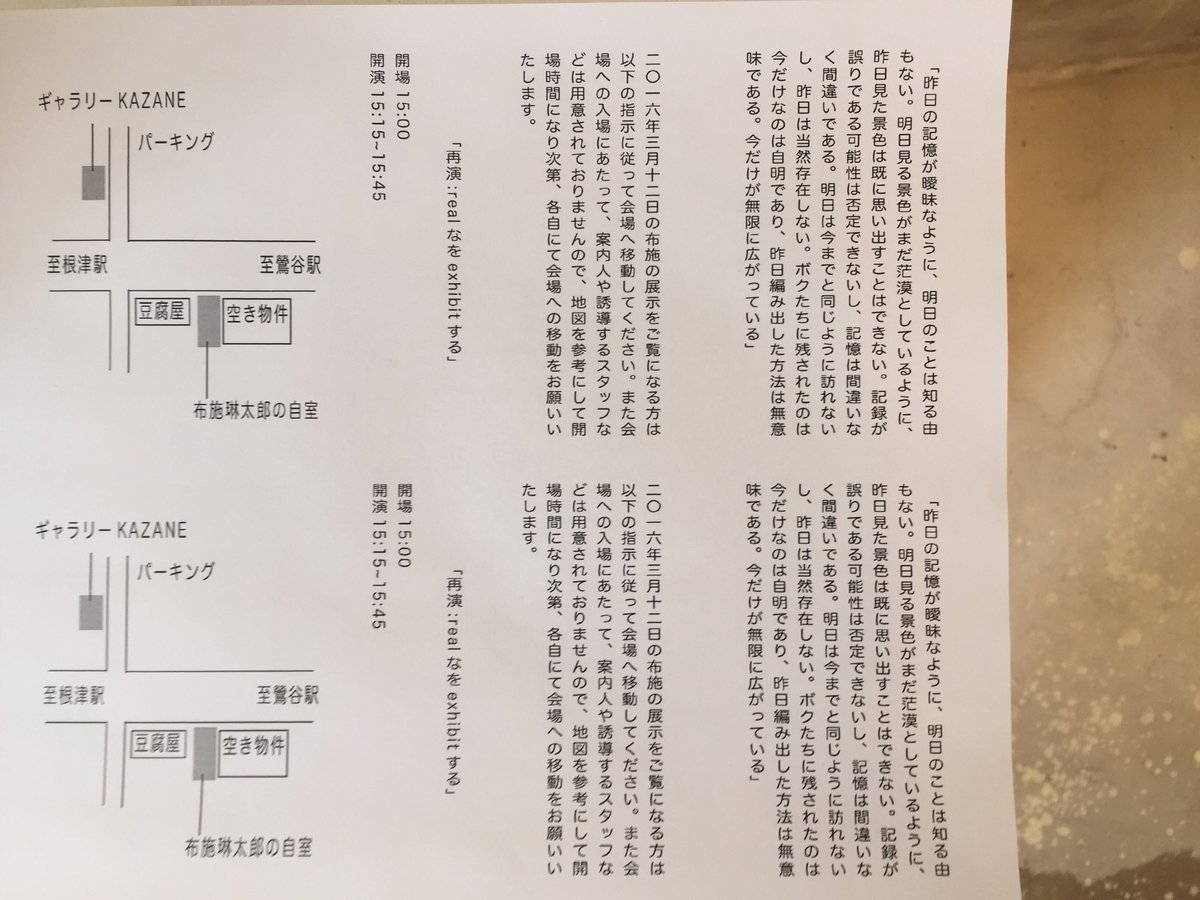

内容としては当時のアパートの自室を中心に、その住所を記した紙のみが置かれたギャラリーの住所のみを公開。自宅にいくと自慰する布施琳太郎がおり、急に詩を読みはじめて、そのまま路上に飛び出して、工事現場やSCAI The Bathhouseなどへと勝手に侵入しながら自分なりの詩を声に出して読み続けていく、というものだ。

当時のメモ

人々がSNS的なものに飽き飽きし始めてからどれだけの時間が過ぎただろうか。その問題について思うことがあるのでここに記しておきたいと思う。

動画像は世界の多元的な次元を(一般的な人間の認識において)四次元に確定してしまう。その問題へのアプローチは視覚的な次元を細分化してみるというスタンスが多い。つまりピクセルやディスプレイへのアプローチ、探求だ。だが現実世界が情報化される際のもっとも大きな問題は、時間が単線化されることにあると思う。現実世界の時間とは決して単線的ではない。現実世界を流れる時間をなんと言語化すればいいのかは未だわからないが、SNSにおけるポスト(動画像だけでなくテキストも含む投稿)は現実世界の時間を抽象化したうえで偶然性の中で並び変えられることによって非線的な時間を獲得している。ここで言われる偶然性とはサイコロを振るような偶然性ではない。現実世界の相対的な時間の内部において、同時間的なポストは、企業による正確な時間の把握によってタイムラインに並べられる。タイムラインで隣合うポストはたまたま同時間に投稿されたということ以外に関係性を持たない。隣合うポストはひとつの文章を読むのと同じリズムで読まれ、読み飛ばされる。しかし人々は「別の投稿者のポストは切り分けて読んでいる」と言うかもしれない。だがそのポスト群が並置されていることは事実である。そこに流れる時間は断片的でも流動的でもない、新しい時間性を獲得している。ボクはそのような時間性のなかに埋もれ、リズムにノるということを大切にしたい。このSNSの持つ時間性を明らかにすることが出来ていないことはSNSに飽き飽きしながら「SNS以降の何か」が生まれることを阻害しているように感じるし、「SNS以降の何か」が生まれてしまったときにこの時間性の持つノリは失われてしまうように思う。

このようなSNSにおける時間の絶対性こそが、SNSに偶然性によるリズムを導入しており、ボクたちはそれが何なのか分かれていない。しかしSNSはハイライト機能なる新しい時間を導入し始めている。これはユーザーの閲覧情報やポストへのいいねの数などで無数のポストからオススメを選び出し提示するものだ。だがそれではSNSに向けられている欲求を満たせないことは、ハイライト機能への反応をみれば明らかだ。なにか別の仕方で、リズム以降の時間を記述しなければならない。なにか別の仕方で動画像が配置された空間を、事物として作りたい。それが自分の目指すものな気がしないでもない。